特集

「騸馬」という選択肢

2025年、JRA最初の重賞である京都金杯を8歳の騸馬サクラトゥジュールが勝利したことをはじめ、近年、JRAでは全性別における騸馬の出走頭数・勝馬頭数の割合が少しずつアップしてきています。今号の特集は「騸馬」という選択肢について、開業当初より多くの騸馬を手掛けてきた小島茂之調教師と、施術経験も豊富にある山嵜将彦獣医にそのメリットとデメリットをお伺いしました。

「騸馬」と聞いてどういったイメージを思い浮かべるだろうか。

古くは1993年のジャパンCを制したレガシーワールド、翌年の同レースの勝馬マーベラスクラウンを筆頭に、2002年のマイルCSの勝馬トウカイポイント、近年ではダートで活躍したノンコノユメやサウンドトゥルーといった名前が、JRAのGIを制した馬として思いつくところ。

また、諸外国では日本よりも盛んで、昨年の安田記念を制したロマンチックウォリアーの所属する香港は9割以上が騸馬であるほか、オーストラリア、ニュージーランドも高齢の現役馬であるほど高い割合を騸馬が占めている。

JRA―VANのデータによると、中央競馬における騸馬の年間の出走頭数(JRA 所属馬) は、1990年前後は延べ200~300頭台だったものが、1993年に延べ500頭を超え、その4年後の1997年には延べ1000頭の大台に乗った。そして、2016年には2000頭を突破し、2021年の延べ2656頭が最大となっている。このように日本でも徐々にではあるが、現役馬の去勢に対して理解が広がっていると見ていいだろう。

一方で、サラブレッドには、優秀な血統を残すという使命がある。日本では、そのための選定競走であるクラシックをはじめとした2・3歳限定GIには出走制限があり、また、去勢をしてしまえば、どんなに血統が良く、騸馬となった後に好成績を残したとしても種牡馬にはなれない、という背景から、まだまだ去勢に対して二の足を踏んでしまうことが少なくない。

2018年以降、毎年騸馬で勝利を挙げている小島茂之調教師(美浦)

「馬主さんの視点として、種牡馬になれる可能性が少しでも残っているのなら、できるだけ去勢はしたくないというのも理解できます」

そう話すのは、関東の小島茂之調教師だ。小島厩舎は騸馬の管理頭数が比較的多く、2018年以降は、毎年、騸馬による勝ち星を挙げている。今年も2月2日に東京競馬場で行われた2勝クラスでスパークリシャールが去勢後の初勝利を挙げた。

「以前より馬主の方々が去勢を受け入れてくださるようになっていると感じています。特にうちの厩舎に預けていただく馬主さんは、うちが騸馬の管理頭数の多い厩舎だと理解してくださっていますからね。また、クラブの馬ですと、牧場側の主導で去勢を勧めるケースも増えているのではないでしょうか」

そもそも去勢の効果とは

ここで改めて、去勢の仕組みについておさらいしたい。その効果として一般的に知られているのは、まずは気性の安定だろう。言い方を変えれば、気性難の牡馬に対して用いられる最後の手段という位置づけだ。睾丸を摘出することで、精巣で分泌される男性ホルモン物質であるテストステロンを抑制する。それによって気性の安定化を図る、というものだ。

しかし、気性面以外にも効果はあると小島調教師が語る。「一番の狙いは気性的な煩わしさ、難しさの改善なのですが、もうひとつは、首回りや肩などが太くなる〝オスの筋肉〟がつかないようにするという狙いもあります」

美浦トレセンで開業する山嵜将彦獣医がこう補足をする。「肩回りの余計な筋肉量が落ち、ガチガチだった筋肉が減って柔らかくなることで、前さばきが軽くなったり、ストライドが伸びたような感覚にはなりますね」

また、〝長持ち〟するようになる、という効果もよく聞かれるが、これは去勢そのものが体質改善に直結するというよりは、副次的な効果によるようだ。

「長持ちする、というのは、言い換えれば、気性が落ち着くこと、無駄な筋肉がなくなることで事故が減るということに繋がっているのかもしれません」(小島)

「人間でも昔の中国では宦官の方が長生きだったと言われています。馬が従順になることで、好成績が出せるようになり、事故のリスクも減って、競走生活を長く送れることに繋がっているのではないでしょうか。私が実際に関わった馬ではノンコノユメがそうでした」(山嵜)

効果には千差万別のケースがある

小島調教師も以前は「去勢するぐらいなら、そうならないように調教や管理で工夫をしたほうがいい」という考えだったという。しかし、いくつかの要因があって、大きく考えを改めたそうだ。

「開業前に何ヶ所か海外で研修に行った際、去勢は当たり前で、日本と比較して騸馬の数の圧倒的な多さに驚きました。また、直接ではないのですが、(森秀行厩舎に引き継がれたのち)ジャパンCを勝つことになるレガシーワールドを管理していた戸山為夫先生が『できるだけ早く取ってあげたほうがいい』と話されていたのを伝え聞いたことも大きかったです」

極めつけは開業後に管理したスズカヴァンガードだった。この馬は、ゲートは出ない、調教は動かないという馬で、実戦を経験させれば変わるかと新馬戦に出走させたがやはりダメで、その後もいろいろとやり尽くし、ダメ元で去勢をしたところ、ガラッと走る気が出るようになり、最終的には3勝を挙げた。「去勢ってこんなに急に、しかもこれほど効果が出るものなのかと。以降、かなり去勢に前向きになりました」と述懐する。

小島厩舎で代表的な騸馬といえば、重賞戦線でも活躍したアストラエンブレムだろう。母も同厩舎で管理され、2008年の秋華賞を制したブラックエンブレム。3歳時にオープン入りし、4歳春にはオープンの大阪城Sを勝利して、エプソムC、新潟記念と重賞で2戦連続2着となり、重賞制覇は時間の問題と期待が寄せられていた。もともとデリケートな面はあったが、4歳秋の毎日王冠11着の後の休養の際に去勢をされた。血統が良すぎたために、去勢を決心するまでに時間がかかった分、もっと早ければ更に活躍できたのではないかという悔いも残る。

「去勢後、中山の1200㍍のオープン特別ですごい勝ち方をしましたしね。ただ、2000㍍の新潟記念で2着に来るぐらいだったのに、去勢したあとは1800㍍までは走っても、そこから先の200㍍は全くダメになったんです。(11着だった)札幌記念の追い切りでは、そこを勝つことになるサングレーザーとの併せ馬ですごい動いて、乗った感触も去勢前と変わらなかったので期待をしたのですが、難しいなと思いました」

同じように、京成杯の勝馬で、現6歳のオニャンコポンも2024 年11月のオーロCの後に去勢。母系がマイラーで、オーロCの内容からも、アストラエンブレムと同じように距離適性の変化があるのでは、と小島調教師はにらんでいる。

逆の変化を見せたのは、現5歳のルーラーリッチで、いかにも短距離型の体形で、首も太く「下手な人が粘土で作ったような馬だった」のが、去勢後には体形も少しずつ変化したことで、距離延長で活路を見出した。ダート1800㍍で未勝利を勝ち上がると、その後も長距離戦で1勝するなど好走を続けている。ちなみに同馬の場合は、気性面の改善だけでなく、体質・体形の変化を狙っての去勢が奏功した形だ。

「他にも、現役時代は自分より同等以上の牡馬を見ると、すぐにケンカを売りに行っていたのに引退後に去勢して乗馬となったら、びっくりするぐらい性格が変わって、何があっても微動だにしないぐらい大人しくなった馬がいます。その馬は最終的に皇宮警察の騎馬隊の馬になりました」(小島)

このように、去勢の効果は馬によって千差万別だ。そして、その変化が去勢手術後、どのくらいの期間を経て現れるかも馬によるようで、山嵜獣医は「ホルモンバランスが一巡して体の中身が入れ替わる期間として、半年は見ておいた方がいい」という見解だ。

決断は競走体系によっても左右される

では、どのタイミングで去勢に踏み切った方がいいのだろうか。

「中には2歳の入厩前にやる馬もいます。うるさい血統や筋肉が重くなりそうな血統で、実際の馬自身もうるさくて首も太いといった〝いかにも〟な馬だったのですが」(小島)

ただ、牡馬であるからには、好成績を残せば種牡馬となる道も開ける。良血の高額馬であればなおのこと、いきなりの去勢には抵抗があるのも理解はできる。一方で、中央競馬の場合は3歳未勝利戦は9月半ばで終わる(2025 年番組)。前述の山嵜獣医が言うように、効果が出るのにも時間を要すのであれば、未勝利馬であるならば、早ければ早いほどいい。種牡馬になれる馬は限られており、そうでない牡馬は引退して乗馬となっても去勢されるのだから「遅かれ早かれ」と割り切るのもひとつの考え方だろう。前述のように事故のリスクも減るのであれば、馬自身のQOL を高めることにも繋がり、ひいては馬主ライフの充実という形で返ってくる。

海外のケースでは

2006年の安田記念を制したブリッシュラック 米国産馬で英国デビュー。のちに香港にトレードされて騸馬になった

さて、冒頭でも触れたが、海外では去勢は日本よりも当たり前に行われている。ただ、その背景はそれぞれの国で異なる部分もある。

競馬の本家イギリスでは、まずクラシックに間に合うかどうか、そこで勝ち負けできるかどうかというのが種牡馬になれるかどうかの分岐点にもなる。大手馬主の場合、クラシックに間に合わないとなると、あっさりと売却して、次の世代に向けて代謝を進めることも当たり前だ。その中で能力のある馬は、4歳の1~3月にクラシックが組まれている香港にトレードされるケースも少なくない。また、馬の福祉の観点、そして、厩舎スタッフなど扱う人の安全面も考えられており、去勢は前向きに捉えられているそう。

オーストラリアはもっと早く、2歳戦で結果を出すことが求められる。古馬になって活躍をし、種牡馬となるケースも少ないわけではないが、やはり古馬となって現役を長く続ける場合は去勢されることが多い。

香港の場合は、そもそも馬産が行われていないことが大きな理由として挙げられる。そして、馬主が所有できる1人当たりの頭数に制限があり、レーティングによって降級もあるため、1頭を長く持ちたいという馬主の意向がある。さらに、他の国と異なり、放牧休養がほとんどなく、競走馬であるうちはずっと競馬場の厩舎で過ごすため、事故対策としての面も強いようだ。また、ヨーロッパの大手馬主から香港にトレードされる際に、引退後に繁殖に供さないこと、つまり去勢が条件に含まれることもあると聞く。確かに、払い下げのような形で放出した馬が活躍をするだけならまだしも、それが種牡馬となってしまったとしたら、元の所有者としては面白くないだろう。ちなみに香港では主催者ホームページ上でも〝Geliding Report〟という形で、日々の去勢手術の情報が掲載されており、ファンでも見られるように公開されている。

手術時・手術後にともなうリスク

メリットが多い去勢であるが、去勢そのものにリスクはないのだろうか。

「デメリットではないですが、スタッフの見解によると、大抵の馬が過敏になるのか、一度は臆病になるようです。痛い思いをしてるからでしょうかね」(小島)

また、思い出されるのは、地方競馬所属馬として初めてJBC スプリントを制したフジノウェーブが、去勢手術の麻酔から覚める際、転倒したことが原因で、この世を去った例だ。

「去勢手術は簡単そうに見えますし、実際に術式がシンプルですけど、やっぱり内臓を取り出すわけですから、皆さんが思っている以上に大きなリスクもあります」(山嵜)

さらに、「去勢後の合併症の発生率は10~60%と多様であることが報告されていますし、死亡率も0・3~1%と言われています」と山嵜獣医は続ける。リスクはフジノウェーブのような事故もあれば、術後の経過が良くなく感染症に罹患するケースなど様々だ。去勢手術を終えて馬房に戻ってきたら、そのまま死んでしまったという例や、命に別状はなくとも、競走能力に影響を及ぼしてしまった例もある。

日本では鎮痛剤を使うことはあまりないが、イギリスなどの獣医医療では動物福祉が最優先されるため、周術期における疼痛管理は日本よりも気にされているとのこと。

「馬は喋らないですが、当然術中も、術後も痛いはず。ですから、海外では鎮痛剤はむしろ使用が必須のところもあります」(山嵜)

ただ、そうしたリスクは、去勢に限らず競走馬にはついて回るものだ。手術も、しっかりとしたクリニックが併設されているトレセンや大手牧場で行うことで、リスクは下げられる。このリスクを許容した上でも去勢をすることにより、長い目で見れば馬にとっても、馬主にとってもプラスとなるかどうか。その見極めが求められるのは確かなところかもしれない。

「日本のトレセンは、ゆっくりじっくりとやりたい馬と、しっかり速くやりたい馬が、狭い中で混在しています。そういう環境を考えると、いろいろな面から去勢はもっと進んでいいと思います。

もちろん調教師としても馬を勝たせてあげたいし、それによって馬主の皆さんに喜んでいただきたい、というのが根底にあります。そして、〝走った馬〟は引退後も大事にされますよね。『去勢しなければよかった』と思うようなすごい成績の馬こそ、海外では生涯大事にされていることもよく見かけます」(小島)

日本でも今後、諸外国のように騸馬の割合が増えてくるのか。そして、世界を舞台に活躍するような騸馬が出てくるのか。今後の成り行きを見守りたい。

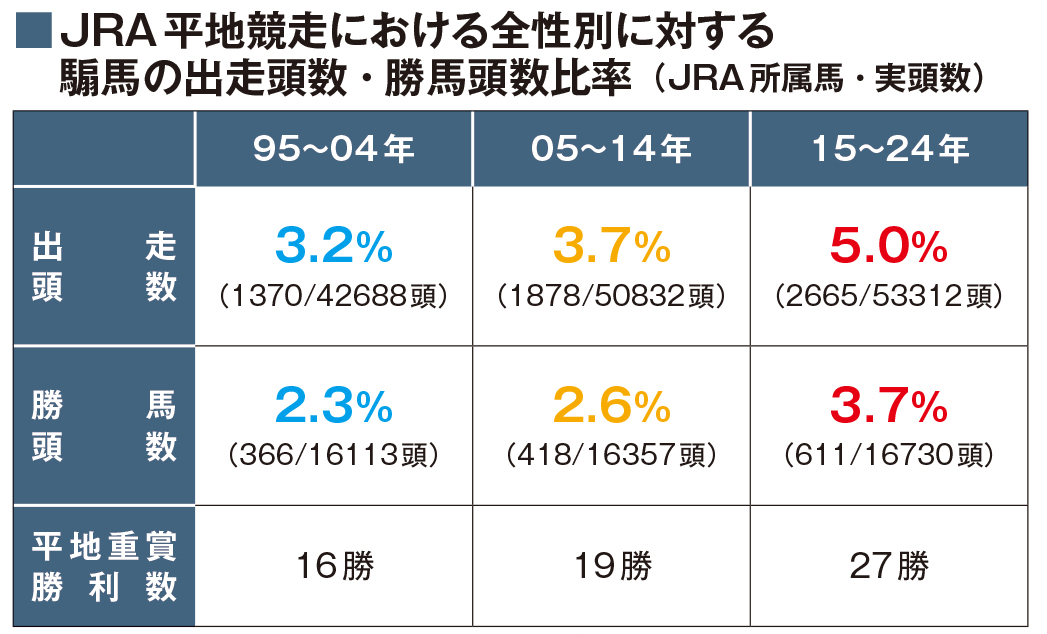

近30年、JRA平地競走における騸馬の割合は出走頭数・勝馬頭数ともに増加している

トレーニング・センターには様々なねらいをもった馬が在厩しているが、人馬それぞれの安全こそが何よりも優先されるべき場所である