HOME » コラム「馬の体」(一覧) » 馬の体

馬の体

【ピークアウトの要因とは】

競走馬のなかには、勢いに乗った時にずっと勝ち続ける馬や、何かをきっかけに急に競馬を投げ出しはじめるような馬がいます。

元来の性格、後天的な原因、性別による傾向など様々な要因が考えられますが、経験や年齢を重ねることによって、競走馬にはどのような変化があらわれるのでしょうか。山嵜獣医に伺いました。

ピークアウトに抗うことはできるのか

ゴール前のきわどい勝負を制した際、取り沙汰されるのは「馬の闘争心」という表現だ。一方で、若駒の頃には見られたその闘争心が、ある時を境にばったりと見られなくなり、若い頃に期待されたほどの成績を、古馬になってから出せなくなるケースも少なくない。

「まず、遺伝的に早熟というのはある程度あると思います。早熟と言われる血統では、目に見えた変化はなく、状態は良いのに急に走らなくなる、ということがあります。

ただ、血統的なものでなくても、早熟のようなケースがあるようです。よく耳にするのは、何かのきっかけで特定の騎手でしか良いレースをしなくなったり、調教では抜群の走りを見せる馬がレースでは本領が発揮できなくなるようなことですが、原因の特定は難しいです」

また、牡牝では、牝馬のほうが早熟性が高いとも言われる。

「いわゆるピークアウトは確かに牝馬に多いです。具体的な症状もあって、みなぎるものがなくなったり、毛づやがよくなってこなかったり、ダクを踏ませたときに前進気勢がなくなったりといったもので、総じて厩舎関係者の間では『お母さんの体質になった』と言われるようなものです」

実は山嵜獣医も、つい最近、その事例を間近で見たという。

「複数のGⅠに勝利したある牝馬を現役時代に診せてもらっていました。4歳年末の大レース前など、本当に絶好調のときは歩様検査のダクひとつをとっても、ものすごく力強くてスピード感があったのですが、5歳の年末には、調教は動くのに躍動感が物足りず、触っていても走る馬特有のみなぎるエネルギーを感じなかったのです。これがいわゆる『お母さんの体質』によるものか、やる気の問題なのか、筋肉の柔軟性の問題なのかは判らないのですが、目に見える違和感はレースの結果として出てしまいましたね。

ただ、『お母さんの体質』になったかというのは、一般的な血液検査では異常を示さないので、判りません。もう少し研究が進んで、多くの牝馬の血液検査やホルモンバランスの検査を定期的にモニタリングできれば何か判るかもしれませんが、検査は得てして調子のいいときにはやらないですからね」

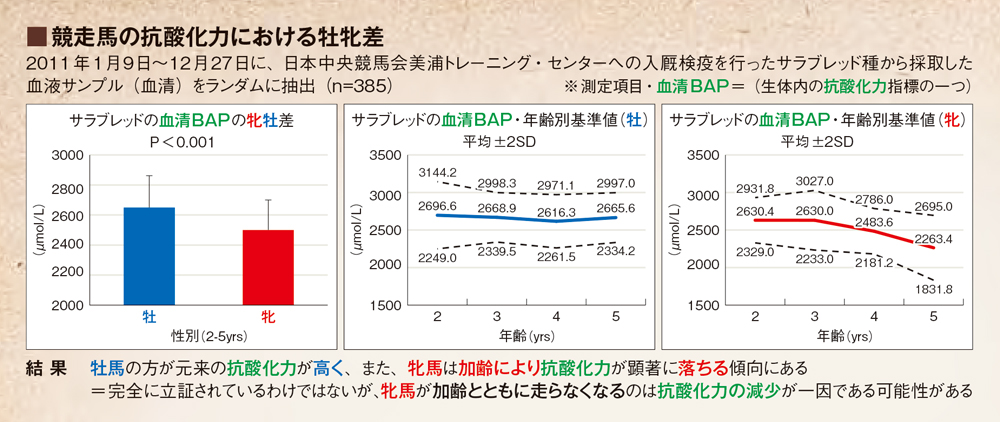

しかし、『お母さんの体質』ではなく、純粋に老化を示す指標は存在し、そちらでは実際に牝馬は5歳ごろからその数値に変化が起きてくるのだという。

「〝体が錆びる〟という表現をよく使いますが、文字通り体が酸化することで、パフォーマンスが落ちるというものです。実は人間のアスリートもその数値を測って体調をコントロールしていたりします。その〝錆び〟を除去する能力を抗酸化力と呼んでいて、人間も馬も若い頃はこの能力が強いのですが、平均値を調査したところ、牝馬の場合はやはり5歳ぐらいからその数値が落ちるというデータが出ています。これがちょうど『お母さんの体質』とタイミングが近いので、何らかの関連性があるように思えます」

そういった状態になった場合、抗うことはできないのだろうか。

「兆候みたいなものが見えると、抗酸化力を上げるようなビタミン剤、補液やサプリ、調教の強度などで対応します。効果が出る馬は週を追うごとによくなってきますね。ですが、何をやっても状態の上がってこない馬は難しいように思います。また、水素水も推奨できます」

水素水と聞くと、効果に疑問を持つ声も大きい。水素水の効果として、摂取した水素が酸化の原因となる悪玉活性酸素と結びつき、水となって体外に排出されるというのはよく聞くが、競走馬に飲ませて大丈夫なのか、効果はあるのだろうか。

「水素の点滴を投与した馬と、投与してない馬とを一緒に走らせた場合、投与した馬のレース後の酸化ストレスがかなり減っているという有意差のあるデータがあります。

ただ、馬の場合は人間と違って、飲めと言ってもすぐに飲んでくれるとは限りません。水桶に入れっぱなしにしておけば、しばらくすると水素が抜けてしまいます。効果をより求めるのであれば、点滴をおすすめします」

この他にも、痛みや変調がストレスとなって、メンタルに蓄積し、それがパフォーマンスの低下につながることも考えられる。

「触診して筋肉痛だったりすると、馬もイライラしています。痛みを抱えながら走ることによって競馬そのものを嫌いになることがあります。馬は記憶する動物ですから、痛いことを覚えている馬は、患部が治ったとしてもそれをずっと覚えていて、痛くないのに触ると痛がるふりをするようなことがあります。早熟と思われるのも、痛みが根本にある場合が考えられますね。今まで、早熟性や闘争心の問題で片づけていたことが、突き詰めると体の内部が原因ということもあるのです。

ですので、馬の痛みをどうコントロールするかが重要になります。逆に痛みがなくなればメンタルが落ち着くことに繋がります。調教を休むと馬主の皆様も心配になると思いますが、休ませるときは休ませたほうが、メンタルも落ち着くし、痛みもコントロールできます。ただ、未勝利戦もタイムリミットがありますから、なかなかそうもいかないことは理解できます」

馬主側で何か予防に協力できることはないだろうか。

「先ほども触れましたが、炎症反応など、定期的なモニタリングができると体調管理のひとつの方法として良いと思います。諸外国では当たり前にやってる厩舎も多いそうです。ただ、検査機器が外国製で為替の影響などもあり、検査料が高いのが難点です…。

いずれにしても、メンタル面は覇気の無さにも表れます。トレセンで馬を見れないにしても、競馬の際、パドックで雰囲気を見ることはできます。そこで感じた違和感があれば積極的に調教師に問い合わせて、調教師側も走るのを控えさせたい場合は言えるような、双方の風通しのよさが、巡り巡って愛馬を長く楽しめることに繋がるのではないでしょうか」